Étiquettes

2016, Actualité, Alexandre Dumas, Comédie-Française, Commémorations nationales, Hamlet, Isabelle Schwartz-Gastine, Jean-François Ducis, Molé, Mounet-Sully, Napoléon, Paul Meurice, Richard III, Sarah Bernhardt, Shakespeare, Shakespeare après Shakespeare, Société Française Shakespeare, Stéphane Mallarmé, Talma, Théâtre-Français, The Winter’s Tale

AGENDA 2016 – COMMEMORATIONS NATIONALES

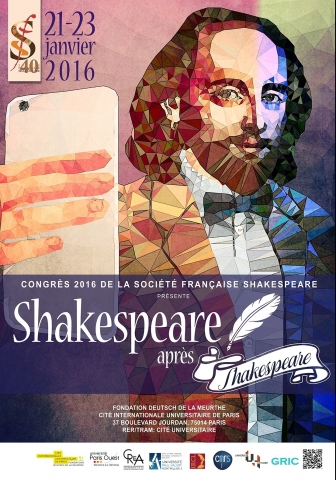

CONGRES « SHAKESPEARE après SHAKESPEARE »

CONFERENCE (21 janvier 2016 à 10h00)

Si l’année 2016 sera marquée en France par le 100ème anniversaire de la disparition du tragédien Mounet-Sully, l’Angleterre, elle, célébrera pour la deuxième fois en deux ans la mémoire de son illustre dramatuge William Shakespeare (1564-1616).

C’est dans ce contexte que se tiendra à Paris les 20, 21, 22 et 23 janvier prochain, le congrès Shakespeare après Shakespeare organisé pour la France par la Société Française Shakespeare. A noter dans le programme de ces riches journées d’étude et d’échanges visant à mesurer la pérennité de l’héritage shakespearien, une communication inédite intitulée « Hamlet de Talma à Mounet-Sully : ‘une ressemblance immortelle' ».

Cette communication s’appliquera à revisiter l’interprétation d’Hamlet au cours du XIXe siècle français, portée par des acteurs d’exception dont l’interprétation, à contre-courant des pratiques théâtrales de leur époque, confère au héros shakespearien « une ressemblance immortelle », comme l’a écrit Mallarmé. Il est d’autant plus opportun de se pencher sur Hamlet et le Hamlétisme en cette année commémorative shakespearienne que l’on peut l’associer à deux autres commémorations d’importance : la disparition de Ducis, le dramaturge qui a permis à la tragédie shakespearienne d’être portée à la scène française pour la première fois grâce à ses interprètes (Molé puis Talma), mort deux cents ans après Shakespeare, ainsi que celle de Mounet-Sully, cent ans plus tard, lui qui, toujours d’après Mallarmé, avait fait de Hamlet « le sceau d’une époque ».

Isabelle Schwartz-Gastine

PROGRAMME

MERCREDI 20 JANVIER 2016 (Soirée)

SPECTACLES : Richard III ou The Winter’s Tale (détail)

JEUDI 21 JANVIER 2016 (Journée complète + Soirée)

SHAKESPEARE ROMANTIQUE (I) (détail)

dont à 10h00 :

« Hamlet de Talma à Mounet-Sully : ‘une ressemblance immortelle’ » par Isabelle Schwartz-Gastine, Université de Caen

Présentation :

Lorsqu’en avril 1803, François-Joseph Talma (1766-1826) reprend le rôle d’Hamlet dans l’adaptation de Jean-François Ducis (1733-1816), c’est un Comédien-Français apprécié de Napoléon et très célèbre, en particulier dans le répertoire de Ducis avec qui il était entré dans une collaboration fructueuse, assurant le succès du dramaturge autant que le sien propre. Dès son entrée au Théâtre Français en 1787, Ducis avait repéré ce jeune acteur à la beauté ténébreuse et à la voix feutrée, lui prédisant une carrière glorieuse. Parmi tous ses succès scéniques, Hamlet reste l’un de ses rôles les plus admirés, au Théâtre-Français où il en détient le monopole et surtout dans ses tournées personnelles triomphales en province ou à Bruxelles et Amsterdam, terres d’exil de nombreux Français lettrés. Talma mesmérise ses spectateurs par son regard intense qui leur fait croire à l’horreur de ses visions spectrales que des principes classiques de bienséance et de vraisemblance bannissent de la scène.

A l’autre extrémité du siècle, en 1886 et toujours à la Comédie-Française, dans l’adaptation d’Alexandre Dumas père (1802-1870) en collaboration avec Paul Meurice (1818-1905), le personnage devient le porte-parole de son temps, interprété par le grand Comédien-Français Mounet-Sully (1841-1916). Celui-ci marquera par son lyrisme et « l’exorcisme d’un geste », faisant alors de Hamlet le héros fin-de-siècle que Stéphane Mallarmé a tant admiré. Mounet-Sully interpréta Hamlet sur la scène française et européenne, et ira plus loin encore que son prédécesseur, jusqu’en Russie et même aux Etats-Unis (1894). En cette année 1886, la concurrence est grande puisque Sarah Bernhardt se travestit pour interpréter le héros sur une autre scène parisienne…

SHAKESPEARE ET LE JEU (détail)

SHAKESPEARE ROMANTIQUE (II) (détail)

SHAKESPEARE ET LES SERIES (détail)

SPECTACLE : The Winter’s Tale (détail)

VENDREDI 22 JANVIER 2016 (Journée complète + Soirée)

SHAKESPEARE : TRANSMISSION ET EVOLUTION (détail)

SHAKESPEARE ILLUSTRE (détail)

LES TRANSFORMATIONS D’HAMLET (détail)

SHAKESPEARE A L’ECRAN (détail)

SPECTACLE : Richard III (détail)

SAMEDI 23 JANVIER 2016 (Journée complète)

RELIRE LES SONNETS (détail)

SHAKESPEARE ET INTERNET (détail)

CLOTURE ET COCKTAIL MUSICAL (détail)

LIEU ET ACCES

FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE

Grand Salon : accès par le pavillon central avec le beffroi.

Cité internationale universitaire de Paris

37 boulevard Jourdan – 75014 Paris

-

RER : ligne B, arrêt Cité Universitaire

-

Tram : ligne 3a, arrêt Montsouris ou Cité Universitaire

-

Métro : ligne 4, arrêt Porte d’Orléans

PARTENAIRES

-

Fondation Deutsch de la Meurthe, Cité internationale universitaire de Paris

-

GRIC, Université du Havre

-

CREA (EA 370), Université Paris Ouest Nanterre La Défense

-

IRCL (UMR 5186), Université Montpellier III / CNRS

COMITE SCIENTIFIQUE ET COMITE D’ORGANISATION

Comité scientifique : Yan Brailowsky (Université Paris Ouest, Société Française Shakespeare), Richard Burt (University of Florida), Maurizio Calbi (Università degli Studi di Salerno), Line Cottegnies (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III), Dominique Goy-Blanquet (Université de Picardie), Sarah Hatchuel (Université du Havre, Société Française Shakespeare), Lucy Munro (King’s College London), Chantal Schütz (École Polytechnique, Société Française Shakespeare), Nathalie Vienne-Guerrin (IRCL / Université Paul-Valéry – Montpellier III, Société Française Shakespeare), Michèle Willems (Université de Rouen).

Comité d’organisation : Yan Brailowsky, Sarah Hatchuel, Chantal Schütz, Nathalie Vienne-Guerrin.

Le congrès est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

Pour adhérer à la Société Française Shakespeare, cliquez sur ce lien : http://shakespeareanniversary.org/?Adhesion-a-la-Societe-Francaise